12 octobre

Nous partons pour une escapade dans la Gaule du sud-est, de la préhistoire à nos jours. Tout d’abord quelques mots d’histoire. L’Homme semble avoir vécu dans notre région il y a déjà 47 000 ans. Puis vint l’homme de Neandertal et plus tard, l’Aurignacien que nous retrouverons à la grotte Chauvet. Ensuite, sur une terre peuplée de tribus celtes et de Gaulois, les Romains vont laisser une empreinte durable en créant la Gaule transalpine qui allait de Marseille à Toulouse et remontait la vallée du Rhône vers Vienne et Genève.

Nous voilà donc partis, à 6 heures du matin, vers Saint-Guilhem-le-Désert, village étape pour les pèlerins sur le chemin de St Jacques. Nous montons par des ruelles sinueuses jusqu’à la place de la Liberté, où on peut voir encore de belles façades médiévales avec des baies géminées ou en arc brisé. De l’abbaye de Gellone fondée par Guilhem en 814, il ne reste que l’église. La nef du 11ème est d’une grande sobriété. De part et d’autre de l’abside sont exposés la châsse de Saint-Guilhem et un morceau de la Sainte-Croix offert par Charlemagne. Du cloître à deux étages, il ne reste que les galeries nord et ouest du rez-de-chaussée.

Puis nous repartons vers Anduze par une route sinueuse longeant les impressionnantes gorges du Verdus. La ville d’Anduze, où nous déjeunons, est un haut lieu du protestantisme.

Nous nous dirigeons ensuite vers la bambouseraie. Ce parc exotique fut créé en 1855 par Eugène Mazel, Cévenol féru de botanique parti en Extrême-Orient pour étudier les mûriers. Il en revint avec la passion des bambous. La forêt de bambous (qui ne sont pas des arbres mais des graminées !) s’étend sur une dizaine d’hectares et comprend quelques 200 variétés aux couleurs diverses et dont certaines atteignent 25 mètres de haut.

Nous nous promenons parmi de nombreuses autres espèces végétales et curiosités remarquables comme l’allée de séquoias de Californie, le vallon du Dragon conçu dans la tradition japonaise, le village laotien, le labyrinthe ou les serres. C’est aussi dans ce parc que furent tournés des épisodes de « Paul et Virginie » et du «Salaire de la peur ».

Enfin, assez fatigués par cette longue journée, nous partons pour Uzès où nous allons passer deux nuits.

13 octobre

D’abord, une promenade dans Uzès. C’est l’implantation du christianisme dès le 5ème siècle qui va permettre à Uzès de devenir une cité puissante. Les premiers évêques, de riches notables, vont y jouer un rôle considérable. Trois tours symbolisent les principaux pouvoirs qui ont régné à Uzès jusqu’à la Révolution : épiscopal, royal et ducal. Car Uzès deviendra le premier Duché de France au 16e siècle. C’est ce duché que nous allons visiter maintenant. De style féodal, il arbore un aspect massif imposant. Cette forteresse, n’ayant jamais été attaquée, se présente donc quasi intacte. Dans la cour, les bâtiments témoignent de l’ascension de la dynastie des seigneurs d’Uzès : la tour de la Vicomté, avec sa tourelle octogonale, date du 14e ; la tour Bermonde est un donjon carré du 12e ; la façade Renaissance fut édifiée en 1550 par le premier duc ; et, à son extrémité s’élève une chapelle gothique restaurée au 19e. Un bel escalier d’honneur mène aux appartements meublés : grand salon bleu Louis XV, salle à manger Renaissance et Louis XIII. Dans les caves, nous découvrons une crèche provençale et une salle où, paraît-il, il y aurait un fantôme. Mais celui-ci était en vacances !

L’après-midi, nous partons pour l’Ardèche et la grotte Chauvet. La grotte Chauvet-2 en est une restitution faite par une équipe composée de scientifiques, d’historiens, d’artistes et d’ingénieurs. En s’y promenant, on a l’impression d’entrer en contact avec les Aurignaciens, ces hommes qui, il y a 36 000 ans, ont peint les parois de cette grotte. La faune reproduite ici reflète bien celle de l’Europe occidentale : chamois, bouquetins, bisons et aurochs étaient très abondants. Mais il y avait aussi des ours, des lions des cavernes, des rhinocéros laineux et des mammouths. On trouvait aussi des chevaux. Pour représenter ces animaux, les artistes aurignaciens (car ils étaient bien des artistes) ont utilisé les surfaces qu’ils avaient à leur disposition, en jouant sur les bosses et les creux des parois. Et parfois, on dirait même qu’ils ont voulu imiter le mouvement d’un troupeau d’animaux. Ils ont aussi laissé des signes que nous sommes bien incapables de comprendre : pourquoi certaines lignes de points ?

En repartant, nous nous arrêtons à Lagorce, dans la vallée de l’Ibie, chez un vigneron qui nous fait déguster des vins de l’Ardèche.

14 octobre

Aujourd’hui, nous plongeons dans l’Antiquité romaine. Première étape : le Pont du Gard. Les Romains attachaient une grande importance à la qualité des eaux de leurs cités. Captée sur le versant nord des collines, l’eau était conduite dans un canal voûté et maçonné, pourvu d’ouvertures d’aération et de purgeurs. L’aqueduc de Nîmes, qui captait les eaux des sources de l’Eure près d’Uzès, long de 50 km, avait une pente moyenne de 24,8 cm par km. Son débit était d’environ 20 000 mètres cubes d’eau, distribués chaque jour dans la cité.

Nous montons sur le pont, tout en haut, pour le traverser en marchant dans le conduit du canal parfois rétréci par des dépôts calcaires. Le pont enjambe la vallée du Gardon et il s’insère dans le paysage presque naturellement. Car la performance technique n’est pas tout. Les pierres mordorées, l’étrange sensation de légèreté, le cadre des collines couvertes d’une végétation méditerranéenne, les eaux vertes du Gardon, tout cela participe à l’émerveillement.

Et nous partons vers Nîmes où nous sommes attendus pour déjeuner au 2e étage du musée de le Romanité avec vue sur les arènes. Au menu, il y avait du poulet, bien préparé, je dois l’avouer.

Nous visitons d’abord l’exposition temporaire sur les Etrusques, ce peuple dont les origines restent incertaines et qui a fondé Rome. L’art étrusque a subi les influences des grandes civilisations grecque et orientale de la Méditerranée, jusqu’à la maîtrise du bronze et de la céramique. Il a aussi formé les bases de la culture romaine.

Et nous traversons la rue pour entrer dans les arènes. Edifié entre la fin du 1er siècle et le début du 2e, cet amphithéâtre pouvait accueillir 24 000 spectateurs. A l’intérieur nous pouvons en apprécier le système complexe de couloirs, d’escaliers, de galeries et de vomitoires. Après l’interdiction des combats de gladiateurs en 404, les arènes furent transformées en forteresse par les Wisigoths. Puis le vicomte de Nîmes y édifia son château auquel succéda un véritable village qui comptait encore 700 habitants au 18e siècle. Cet édifice accueille encore une vingtaine de corridas et de courses chaque année, ainsi que bon nombre de concerts et autres manifestations culturelles.

Nous nous dirigeons après vers la Maison Carrée. C’est le temple romain le mieux conservé de la cité. Il était voué au culte impérial et dédié aux princes de la jeunesse, les petits-fils d’Auguste, Caïus et Lucius Caesar. La pureté des lignes, les proportions de l’édifice et l’élégance de ses colonnes cannelées dénotent une influence grecque certaine.

Enfin, nous longeons le quai de la Fontaine bordé de beaux hôtels particuliers le long d’un canal ombragé de micocouliers. Mais il était 18 heures, et le temps d’arriver aux Jardins de la Fontaine, ils étaient fermés ! Nous n’avons donc pas pu voir la tour Magne et nous quittons Nîmes pour Arles où, le soir, on nous sert à dîner… du poulet (nettement moins bon qu’à midi !).

15 octobre

Accompagnés d’une guide très dynamique et sympathique, nous visitons l’Arles antique.

Nous passons d’abord par le théâtre qui est le monument le plus ancien de la ville. Il ne reste pas grand-chose de sa splendeur passée hormis deux très belles colonnes surmontées d’un fragment de fronton. Mais nous étions à l’ombre d’un micocoulier…

Puis, nous traversons des ruelles étroites et ombragées pour arriver place de la République. Là, nous descendons au sous-sol de la mairie pour voir les cryptoportiques. C’est un ensemble de trois galeries souterraines qui forment un U. Chaque galerie est dédoublée par une rangée de piliers massifs. Cette infrastructure était destinée à soutenir le forum tout en rattrapant la déclivité du sol. Au 8e siècle, ces galeries servirent de silos à grains et d’entrepôts.

Nous remontons à l’air libre et traversons la place pour nous arrêter devant la cathédrale Saint-Trophime. Le portail du 12ème est un des fleurons de l’art roman provençal. Il a pour thème le Jugement Dernier. Le tympan en forme d’arc de triomphe représente le Christ roi entouré des symboles des 4 évangélistes. Nous faisons ensuite le tour du cloître : les galeries nord et est sont construites dans le style roman provençal du 12ème et les galeries ouest et sud furent achevées au 14ème dans le style gothique. Ce cloître était destiné aux chanoines de Saint-Trophime qui furent les artisans du redressement du pays après les invasions barbares.

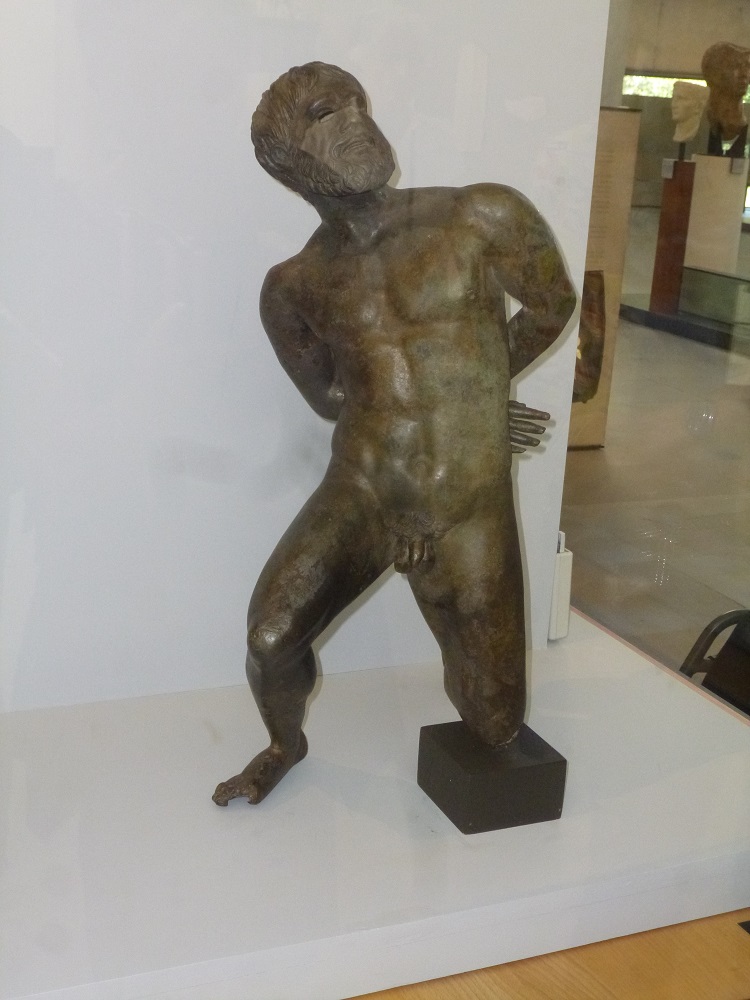

Nous clôturons notre saison romaine par le musée de l’Arles antique, édifié dans un style résolument contemporain dans l’axe du cirque romain. Ce musée a été construit pour abriter les trésors de l’Antiquité mais aussi pour montrer tout ce que le Rhône avait conservé le long des quais de Trinquetaille. Il renferme le buste de César (ouvrez un album d’Astérix, cherchez-y Jules et vous avez devant vous un visage que vous reconnaîtrez au musée !), le chaland antique (sorti entier des eaux du Rhône), des sculptures, de splendides mosaïques polychromes et une riche collection de sarcophages.

La visite du LUMA n’a, hélas, pas été possible : c’était trop tard : fermé ! Personnellement, j’ai bu un pot au café Van Gogh. On n’allait quand même pas quitter Arles sans faire un petit coucou à Vincent !

16 octobre Avant de rentrer à Albi, nous allons jusqu’à l’abbaye de Montmajour que Van Gogh aimait beaucoup. Ce monument de l’art roman provençal ressemble plus à une forteresse, avec son imposant donjon, qu’à une abbaye. Elevée au 12ème siècle sur une île au milieu des marais, Montmajour fut un lieu important de pèlerinage. Le jour du Pardon de St Pierre, le 3 mai, s’y déroulaient des processions qui attiraient des milliers de fidèles. Aujourd’hui, après une grosse restauration, nous retrouvons en partie sa belle architecture.

Après avoir déjeuné à Fontvieille, chez Alphonse Daudet (un très bon aïoli), nous allons jusqu’aux Baux dans les Carrières de Lumières. Au cœur d’une ancienne carrière réputée pour la découpe facile et la blancheur des blocs calcaires, nous sommes immergés dans les tableaux, les couleurs, la musique. Nous marchons dans Venise la Sérénissime avec les tableaux de Canaletto, de Carpaccio, du Tintoret et de Véronèse, jusqu’à la Mostra. Et nous plongeons ensuite au cœur de l’œuvre d’Yves Klein, au-delà de son célèbre bleu.

Enfin, nous revenons à Albi après un voyage qui nous a menés de la préhistoire à nos jours en passant par Jules…